|

|

|

|

この工程で使う全材料です。 左上から右へ、6P x 2のラグ板(端子板)、LM317T 3個、その下は左から5色 30cmのワイヤー、2色3cmのワイヤー、抵抗6本(15Ωと1.8KΩ各3本)です。

|

|

|

|

|

|

|

|

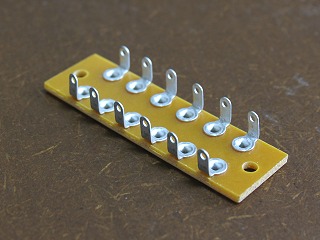

最初にペンチを使ってラグ板の全てのピンを垂直に立ててしまいます。 こうしないとLM317Tがうまく半田付けできません。

|

|

ラグ板の端のピンに1.8KΩの抵抗をからげます。 そして3cmの長さの黒のワイヤーもからげた後にこの1箇所のみ半田付けします。

|

|

|

|

|

|

|

|

黒のワイヤーの反対側にもう1本の黒のワイヤー(3cm)をよじった後に3番目のピンに通してからげます。 更に1.8KΩの抵抗をからげた後半田付けします。(ここも抵抗の反対側はからげるだけで半田付けしない。) 更にワイヤーの端を30cmの黒のワイヤーとよじり5番目のピンにからげ、1.8KΩの抵抗をからげた後に半田付けします。

|

|

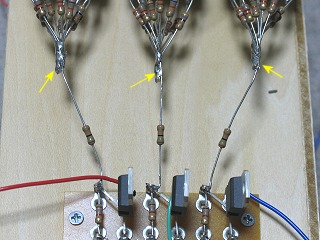

LM317Tの予備加工をします。 外側のピンは直角に真横に曲げ、真ん中のピンは斜めに曲げます。 曲げる方向は写真のように印刷面であることに注意してください。

|

|

|

|

|

|

|

|

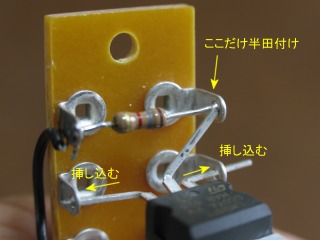

ラグ板の端から2番目のピンにLM317Tの外側のピンを通した上でLM317Tの真ん中のピンをこのように端子板の1列目のピンに当ててここだけを半田付けします。

|

|

同様に残りのLM317Tを半田付けしますが、この段階ではLM317Tの斜めに曲げたピンだけを半田付けする点にご注意ください。

|

|

|

|

|

|

|

|

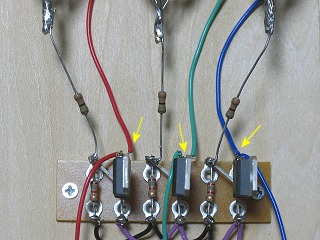

紫色のワイヤー(3cm)を2列目のピンにからげて半田付け、もう一本の3cmの紫のワイヤーとよじった上で4列目のピンにからげて半田付け、最後に30cmの紫色のワイヤーとよじって6列目のピンにからげて半田付けします。

|

|

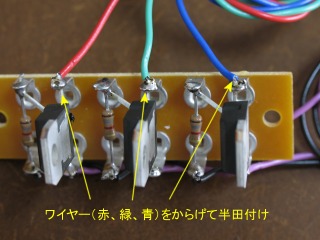

2、4、6列目のピンに赤、緑、青のワイヤー(長さ30cm)をからげてから半田付けします。 色の順序は特に指定はなく好みです。

|

|

|

|

|

|

|

|

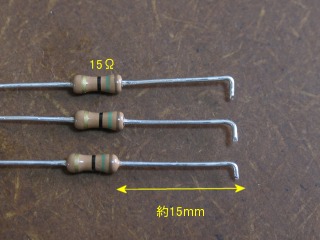

15Ωの抵抗3本のリード線を約1.5cmに切断し、先をこのように曲げておきます。

|

|

1、3、5列目のピンに抵抗のリード線を引っ掛けながら半田付けします。 これらの抵抗だけからげずに引っ掛けた状態で半田付けするのは、場合によっては別な抵抗に変更する可能性があるからです。

|

|

|

|

|

|

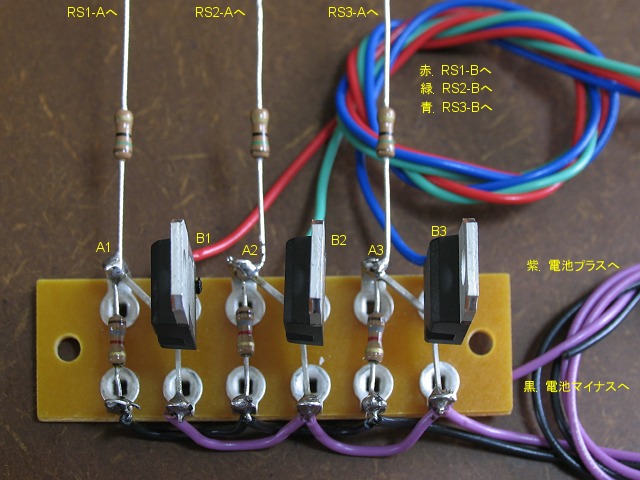

以上でラグ板(端子板)の配線は完了です。 このラグ板からワイヤーや抵抗がどこに接続されるかはこの写真と回路図を参照ください。

|

|

|

|

|

|

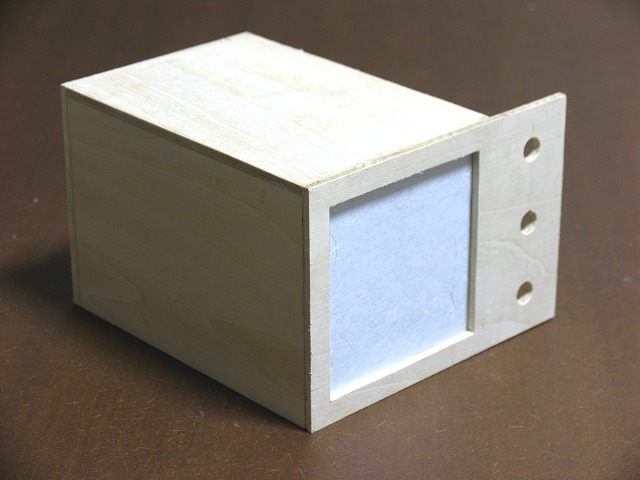

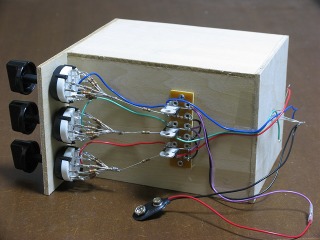

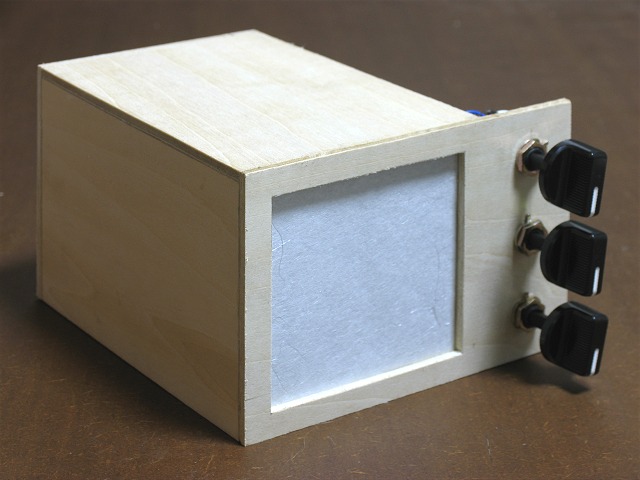

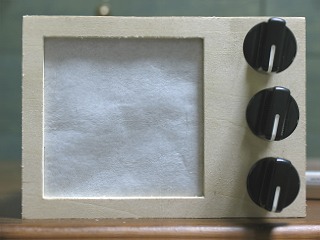

奥行きが15cm程度、前面の窓の部分が10 x 10cm程度あり中に外の光が漏れない構造であれば後は自由ですから、それぞれで工夫してみてください。 前板が右に出っ張っていますが、ここにロータリースイッチ3個が取り付けられます。

|

|

|

|

|

|

|

|

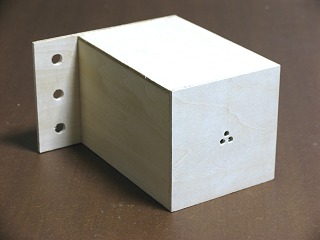

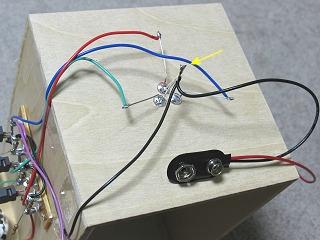

背面はこんな具合で中央に5mmの穴が3個あいておりここにLEDを挿し込みます。

|

|

前面の裏側には障子紙を切って貼り付けました。 これは半紙でも良いでしょう。

|

|

|

|

|

|

|

|

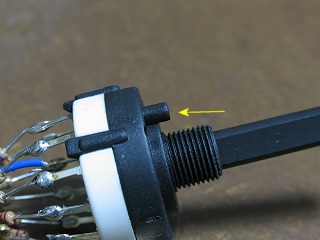

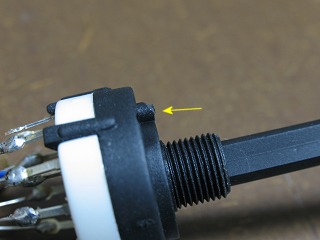

ロータリースイッチはその軸に菊型ワッシャー(下の左端)を通してから本体パネルに差込み、次に平ワッシャー(菊型ワッシャーの右)を通して最後にナットで締め付けますが?

|

|

平ワッシャーの小さな爪は曲がっていますので、これをペンチで平らにしてやります。

|

|

|

|

|

|

|

|

ロータリースイッチ本体には回転止めの突起(プラスチック成形の一部。)が付いていますが、

|

|

これもニッパーで切り落として表面をヤスリで削っておきます。

|

|

|

|

|

|

|

|

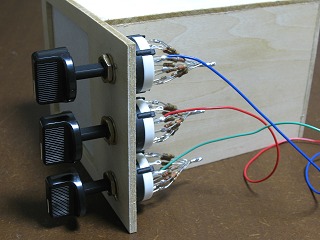

3個のロータリースイッチを固定します。 写真では1番の位置にツマミがある時になっておりツマミは真下近くを指しています。(時計の短針の6時30分の位置)

|

|

手前のあいたところにラグ板を固定しますが、ラグ板での赤、緑、青3色の順序どおりにロータリースイッチが並ぶように固定しておきます。

|

|

|

|

|

|

|

|

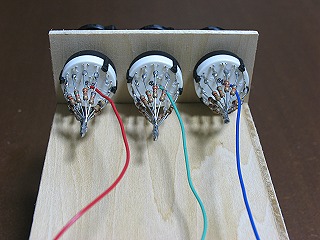

ラグ板の3本の抵抗の先端がロータリースイッチの先端に十分届く位置にラグ板を木ネジで固定します。

|

|

抵抗3本の先端をロータリースイッチの先端に半田付けします。(場合によっては抵抗を交換することもありうるので、抵抗の先端をからげる必要はありません。)

|

|

|

|

|

|

|

|

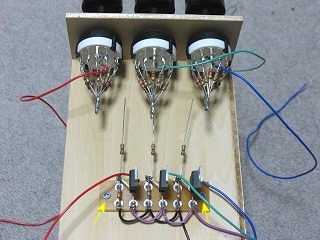

ロータリースイッチから出ている赤、緑、青のワイヤーをそれぞれラグ板の赤、緑、青のワイヤーが半田付けされているピンに半田付けします。(長さが適当になるようワイヤーを短く切断してください。)

|

|

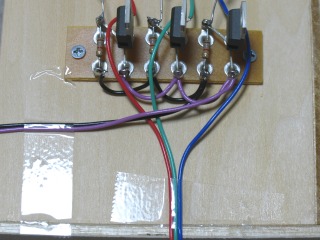

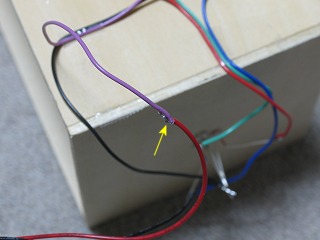

ラグ板から出ている赤、緑、青のワイヤーをまとめてバラケを抑えるためセロファンテープで固定しました。 同様に紫と黒のワイヤーもセロファンテープで固定しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

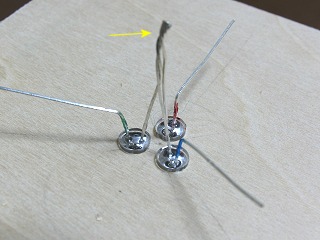

背面にLEDを挿し込みます。 LEDは予め色を間違えないようマジックインクでプラス側の脚を塗っておりますが、その塗られた脚が外側になるよう挿し込みます。

|

|

次に色が塗られた脚を外側に曲げてやり、マイナス側の3本の脚は束ねます。

|

|

|

|

|

|

|

|

曲げた赤、緑、青の脚に同色のワイヤーを半田付けします。 この時に脚は長いままとして切断しないで半田付けします。 また半田付けは5秒以内で手早く行います。

|

|

ラグ板から出ている黒のワイヤーと電池スナップの黒のワイヤー先端をよじって束ねられたLEDのマイナス側3本に半田付けします。(この半田付け作業も短時間で手早く行います。)

|

|

|

|

|

|

|

|

電池スナップの赤線とラグ板から出ている紫のワイヤーを結線します。 結線してからセロファンテープを巻いておけばショート防止になります。

|

|

これで完成しました。 もう一度結線が間違っていないかどうか回路図と付き合わせながら確認してください。

|

|

|

|

|

|

完成した加色混合実験機です。 この装置にはスイッチがありません。 電源のON/OFFは電池スナップに電池を繋ぐかどうかで代用しています。 実際に点灯テストをする場合には、全てのツマミを左に回し切って(1番の位置)から電池を繋ぎ、この本体の内側を覗き込み赤、緑、青のLEDがかすかに点灯していることを確認します。 その後ツマミを右に回して行くと少しずつ明るくなり右に回しきったところで最大の明るさになります。 それを3色で確認できたらOKです。

|

|

|

註): 電池(006P)を電池スナップに繋ぐ際

逆接続や逆接触させてしまうと、ICや

LEDを破壊してしまう可能性がありま

すので、左の写真を見て間違えない

ように接続してください。

|

|

|

|

|

左の写真をクリックすると動画がご覧いただけます。 AVIファイルですのでWindows Media Player などでご覧いただけます。

最初は真っ黒な画面ですが暫くたつと、かちゃかちゃ音と共に画面に色が出てきます。 このかちゃかちゃ音はロータリースイッチを回している音です。 かちゃかちゃ音毎に画面は明るくなったり暗くなったりしますが、それ以外のときにも明るさが変化します。

これはカメラが露出オーバーやアンダーを調整するため絞りを開閉するためで、見た目にはそのような明るさの変化はありません。 またコンパクトカメラでの撮影でダイナミックレンジが低いですから色飽和が発生しています。 この辺りも実際の見た目とは異なりますので、見え方についてはあまり参考になりません。 ご了解ください。 次にお見せする静止画の方が実際見た感じに近いです。

|

|

|

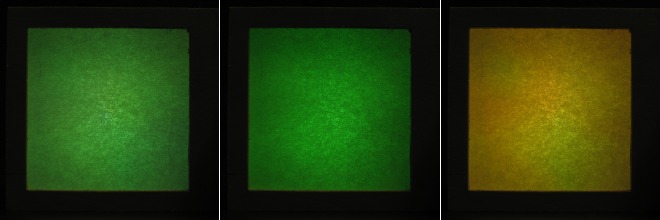

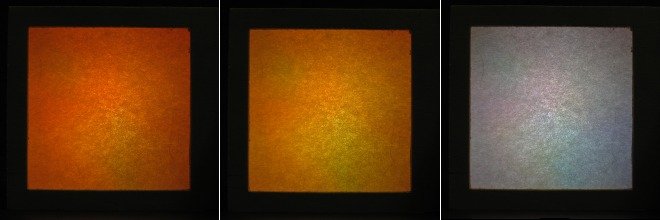

赤、緑、青の混合比を変えてみた幾つかを参考までに以下に掲載します。 何しろ1728通りの組み合わせがありますからそれら全てをお見せできませんし、写真での色と肉眼で感じた色は結構違いますから、実際に皆さんに試していただかない限り本当のところは理解しにくいのですが、組み合わせの中にははっとするような美しい色が出て嬉しくなる場合があります。

|

|

|

|

|

|

これらは青系の例ですが、青のLEDのみですと左端の色を更に濃くした感じです。 中央は私の好きなエメラルドグリーンを出そうとしたもので、見た目ではもうすこし緑が強く見えます。 右は青と緑を最大にして赤がちょっぴり入った状態のいわゆる水色でしょうか。

|

|

|

|

|

|

こちらは緑色系ですが、左端は若葉の緑色を想定して混色したもので、中央はそこから赤の色を少し抑えて緑を濃くしました。 右端は黄色をイメージして試した例で、肉眼ではもっと黄色っぽく見えます。 LEDから放射される明るさには斑があるので、部分部分で色が違って見えます。

|

|

|

|

|

|

こちらは赤系ですが右端はピンク色を意識して出してみたものです。 これを見てはっきりと判ったのですが赤のLEDの右下は光量が低下しているようです。 中央はほぼ赤のLEDのみの色で、右端はローズピンクを出してみようとした例です。

|

|

|

|

|

|

こちらはオレンジ色近辺を出してみた例で、それぞれのLEDの発光斑が影響しているようです。 また右端は白っぽい色にしてみました。 若干の色むらがあるとは言え、3色から作れるのが大変不思議です。

|

|

Copyright (C) 2001-2019, Vic Ohashi All rights reserved.